東京にてはんだ付け講習開催中!- 我流のはんだ付けで満足されていますか?

本日は東京都立中央・城北職業能力開発センターを会場にお借りして

NPO日本はんだ付け協会主催 はんだ付け講習(1~3級)を開催しています。

「“誰にも教わっていないけれど、今のところ問題ない”──本当にそうでしょうか?」

現場でよく耳にする声です。しかしその“問題ない”が、事故や不具合の“原因”になることも…。

今日も“答え合わせ”に来られた方々がいらっしゃいます。

昨年 はんだ付けの初級検定に合格しました。 その際コテ先はC型のみで作業しました。

今回この講習に参加してみて コテ先を選択することの重要性がわかってとても勉強になります。

実務では作業ヘルプ程度ですが、後輩に教える立場になってきたので参加しました。

今まで自己流ではんだ付けをやっており、うまくいかず苦労していたので勉強しに来ました。

会社では教えてもらえない・・・ スキルアップのために来ました。

今まで誰にも教わらず、感覚ではんだ付けをしていました。

今回、道具の使い方やはんだの流れ方を学んで、正直ショックでした。

自己流ってあぶなかったのだなと感じました。

ではなぜ自己流では危険なのか?

それは・・・

はんだ付けの接合原理がわからないままはんだ付けを行うと

良し悪しを自分で判断してしまいます。

ひとつ わかりやすい例をあげますと

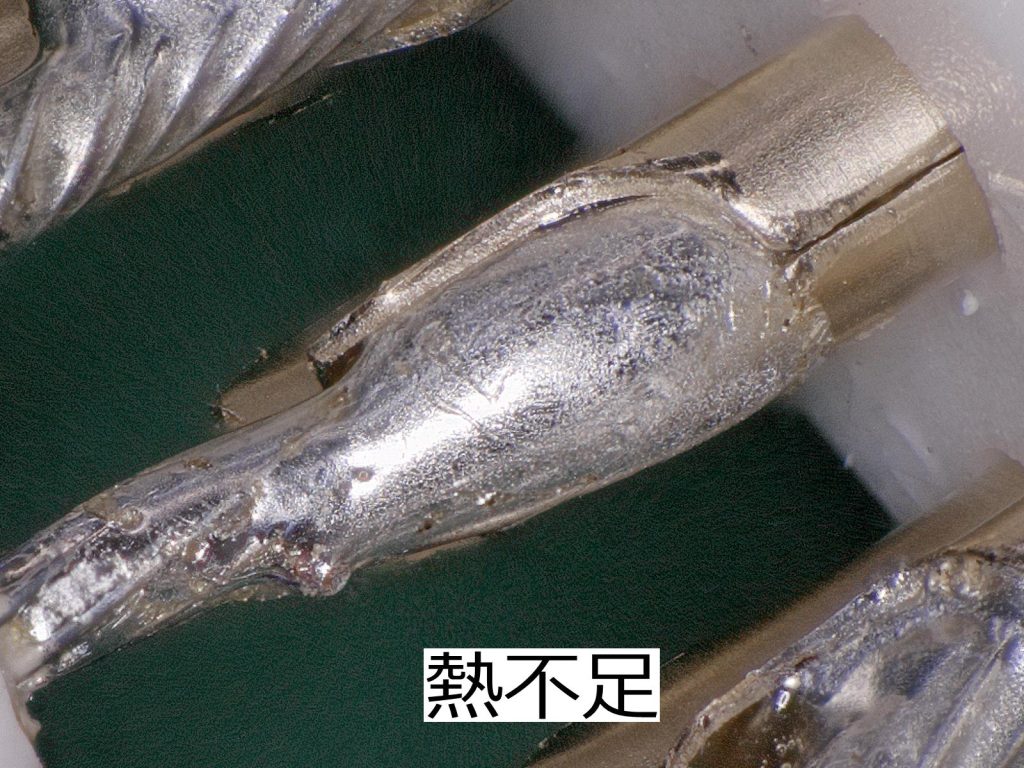

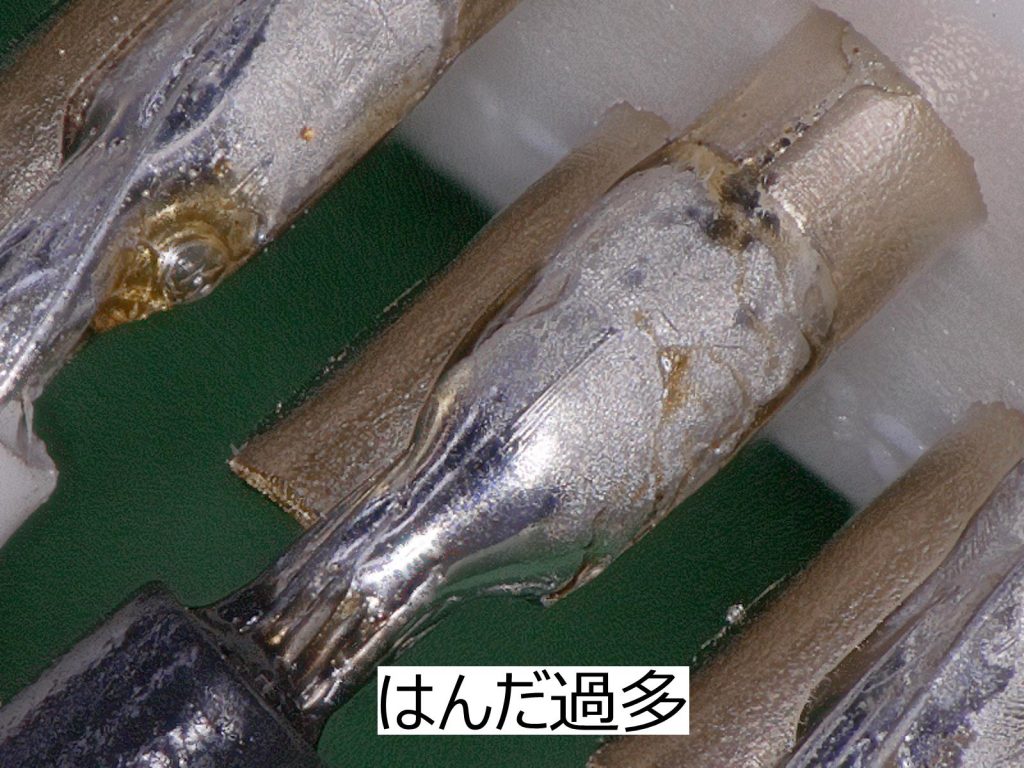

いわゆる はんだ付けの不良の代表例である 「芋ハンダ」が発生した際

その「ぽっこりとした良くないはんだ付けの接合部」は 非常に見た目が似ています。

しかしながらそれらは「熱不足」と「はんだ量過多」 2つの異なる原因によります。

どちらが原因であるかの見分け方や またその際の対策などがわからないままですと

間違った対策を講じてしまう可能性があります。

特に熱不足の場合、はんだ付け接合は不完全ですので、電気的導通があっても、

数日後にポロリと外れてしまうことがあります。

適正なはんだ量を知らない方が多いため 沢山盛っていれば上部な接合部になるだろう・・・

と 接着剤のように考えている方も多くいらっしゃるのが現実です。

さらには 企業の標準が 芋はんだともいえる ぽっこりのはんだ付けのケースも。

もちろん なぜ芋はんだが危険なのか・・・市場に出た後どのような不具合が生じるのかは

事前視聴のeラーニングで詳しくお伝えいたします。

講習では 単に 上手なはんだ付けの仕方(コテの動かし方などのテクニック)ではなく

上記のような 理論的な裏付けをお伝えしながら 実習を進めて参ります。

事前に視聴して頂くeラーニングでの座学も 実習のパフォーマンスアップに大きく影響いたします。

安心感と未来 ― 習得すれば こんなに変わります

🎤はんだ付けの理論と実技が理解出来たことは 製品の設計に大変役立っています

🎤検査員から「キレイで安定してる」と言われるように

🎤作業時間も短縮、歩留まりが向上

🎤自信をもって新人に教えられるようになった

自己流の”なんとなく”で 会社や製品の信用を落としてしまう前に

一度 「正しい基礎知識」と「確かな理屈」を目で見て・手で覚えに来てください。

講習スケジュールは こちら から。

明日はこちらの会場で 午前中は1級の講習(本日の続きです)

午後から 1級~3級の検定を開催します。

2日続きで 講習と検定を受けられる方が8~9割ですが

検定のみ受験されるケースや 以前惜しくも不合格になられた方が

再受験されるケースがございます。

当日のタイムスケジュールは こちらからご参照くださいませ。

それではみなさま 明るいはんだ付けを!

はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。

はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。