はんだ付けってどんなもの?

「はんだ付け」とは、簡単に言うと「はんだ」と呼ばれる合金を熱によって、溶かして固めることにより、電気的に接合する技術のことをいいます。

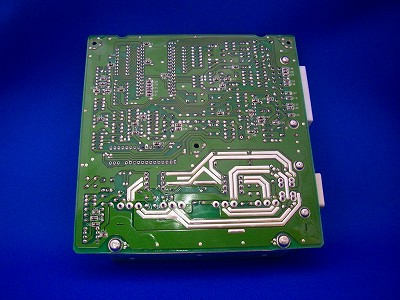

下の写真は自動車のエンジンを制御しているコンピューターの基板です。

表(部品面)

裏(はんだ面)

どうでしょう?

このような電子部品がたくさん並んだ基板(キバン)と呼ばれるものを見たことがあるのではないでしょうか?

このような基板は、大きさの違いや、形状の違いはありますが、私たちの身の回りの電気製品(家電品)のほとんど全部に使われています。

たとえば・・テレビ、ラジオ、洗濯機、炊飯器、湯沸かし器、ゲーム機、ドライヤー、エアコン、携帯電話、ipodなど・・どうですか?身近なものばかりですね。

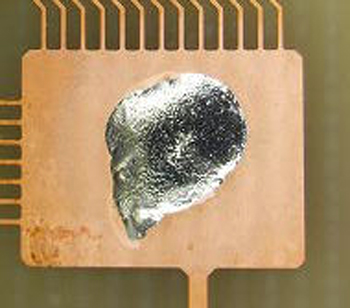

そして、写真で見える小さな銀色の点々を拡大したのが下の写真です。

この銀色に滑らかな曲線を描いた金属が「はんだ」です。

はんだは、電子部品や回路を構成する電気コードや、基板などを、電気的に接合する役目をしています。

はんだ付けを行うには、はんだを溶かして固めます。

ところが、このように書くと、溶接や接着剤と混同される方がいらっしゃいます。

「溶かして固めたらいいんやろ?」・・という具合に。

はんだ付けは、溶接や接着剤とは違います。

さて、どう違うのでしょうか?

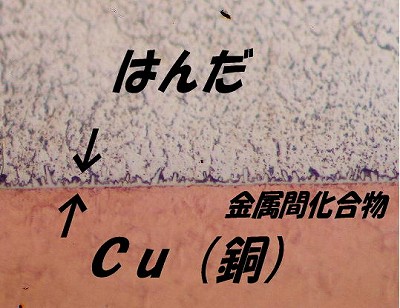

左下に、はんだ付けを480倍に拡大した電子顕微鏡の写真を示します。

下が銅の層、上がはんだの層です。はんだと銅の境界の部分に「金属間化合物」「Sn(スズ)と銅(Cu)の合金層」が形成されているのがわかるでしょうか?

はんだ付けは、この合金層(金属間化合物)を形成することにより接合します。

正常なはんだ付けでは、形成される合金層は3~9ミクロン。

この層は、薄すぎると十分に接合されませんし、逆に厚すぎると脆くなってしまいます。

ちょうどいい、3~9ミクロンの合金層を形成することが、良いはんだ付けの条件と言えます。

言い換えると、「良い合金層を形成するのがはんだ付けである。」と言っても良いと思います。

この、良い合金層を形成するためには、約250℃で約3秒間はんだの溶融時間が必要です。

したがって、この「約250℃で約3秒間はんだの溶融時間」の条件を作るために、ハンダゴテなどのはんだ付け道具があるわけです。

はんだ付けの利点を付け加えておくと、金属にしてはかなりの低温でしかも、母材を溶かさずに接合できることが挙げられます。

また、再加熱すれば修正が可能なこともあり、電子部品の接合にはとても有効な技術であると言うことができます。

参考文献:目で見てわかるはんだ付け作業(日刊工業新聞社 著 野瀬昌治)

参考DVD:目で見てわかるはんだ付け作業(ゴッドはんだ株式会社)

はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。

はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。